4月18日,清晨的薄雾还未散尽,潘凯已踩着露水来到朱衣河边,熟稔地蹲下身,指尖轻触新栽的菖蒲幼苗——这些在混凝土孔隙中倔强生长的绿色生命,正见证着一条母亲河的涅槃重生。

在长江经济带“共抓大保护”的战略棋盘上,一条蜿蜒4.6公里长江左岸的一级支流正经历着蜕变新生。这里,不仅是防洪护岸工程,更是一场融合技术创新、生态智慧与民生温度的综合治理实践。

奉节县朱衣河东段治理工程全长4.6公里,涉及水安全、水生态、水环境、水岸节点四大治理板块。工程伊始,三大难题便横亘眼前:一是河道基础薄弱,原有堤防仅为5年一遇防洪标准,破损严重,难以抵御极端天气;二是生态修复复杂,河道底泥淤积阻断水文连通,两岸冲沟排口多,雨季污水直排加剧污染;三是施工空间逼仄,河道最窄处仅30米,既要满足50年一遇防洪的刚性需求,又要兼顾生态景观和柔性设计。

面对先天不足的治理困局,潘凯带领团队开启了一场科技赋能的治水探索。“我们像医生一样为河道‘把脉’,既要‘祛病’又要‘美容’。”通过反复论证方案,项目团队创新提出“三纵四横”治理方案,纵向统筹“防洪安全-生态修复-景观重塑”三大维度,横向搭建“智慧监测-源头截污-系统修复-长效运维”四大平台,开创性实现工程措施与生态手段的深度融合。

在工程实践中,项目团队以“微创手术”思维破解治理顽疾,形成多项突破性创新。

首先是刚柔并济的立体护岸。上游急流段生态联锁砖化身“智能卫士”。每块砖体预留15%孔隙率,既满足50年一遇的防洪标准,又通过蜂窝状孔洞为菖蒲、鸢尾等水生植物搭建生长廊道。这种结构使护岸抗冲刷能力提高40%,植被覆盖率年均增长18%,而在下游的缓冲段,则铺展着“会生长的护坡”。三维聚丙烯加筋网垫以50kN/m的抗拉强度夯实基底,5厘米智慧间距设计的生态袋植入紫穗槐、狗牙根种子,实现92%的萌发率和1.3倍的岸坡稳定系数,让曾经的裸露坡面,交织成根系与加筋网共生的“绿色神经网络”。

其次是河道疏浚实施靶向治理。依托现代化疏浚设备与水文数据精准规划施工时段与疏浚深度,避免破坏河岸稳定性。优化关键河段河床标高并拓宽过流断面,同步增强行洪断面与导流能力,提升行洪效率并抑制漫堤风险;与此同时,保留85%原生岸线,辅以人工湿地与香蒲、芦竹等先锋植物群落,构建起“物理过滤-生物降解”双重净化机制,逐步恢复水体的自净功能,使水体自净效率提升60%,底栖生物种类较治理前增加9种,实现河床形态优化与灾害防控的双重效益。

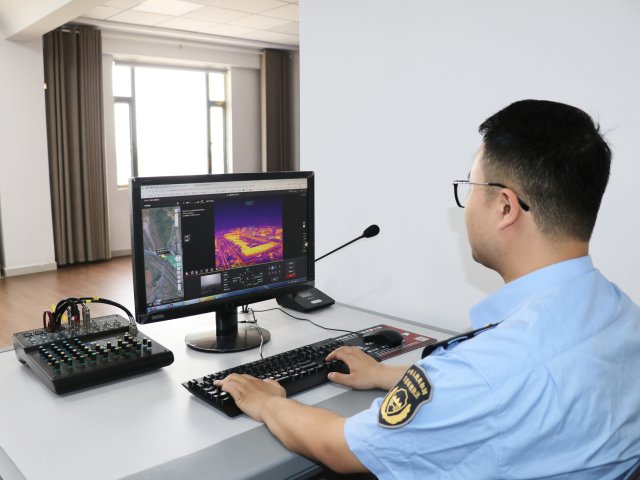

最后是智慧赋能的长效管护。项目搭建的智慧流域管控平台堪称“数字神经中枢”。通过在排污口、箱涵布设12处监测断面,实时追踪总氮、总磷等6项水质指标,构建污染溯源模型,调度响应时间缩短至30分钟。这套系统不仅实现河流水质动态预警,更为后续生态补水、岸线养护提供科学决策依据。

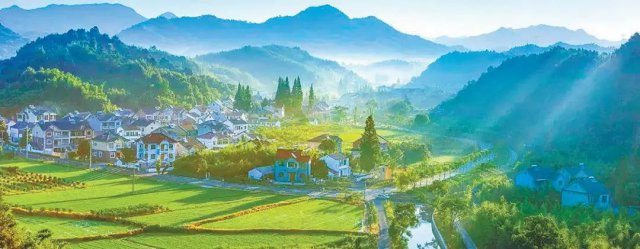

历经一年建设,朱衣河交出了亮眼成绩单:新建堤防3500延米,构筑安全屏障,清淤疏浚约20万立方米,重塑河道肌理,护岸修复4.9万平方米,恢复生态廊道。更具标志性的是,河道水质从Ⅳ类提升至Ⅲ类,标志着长江支流治理取得阶段性突破。

“这只是长江大保护的新起点。”潘凯表示,智慧水务系统投用后,朱衣河将实现水安全、水生态、水景观三位一体治理。从“病弱河道”到“生态绿廊”,朱衣河的蜕变在三峡库区书写了“绿水青山就是金山银山”的生动实践,让母亲河永葆生机,为子孙后代留下碧水蓝天的生态遗产。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 地方频道

| 地方频道