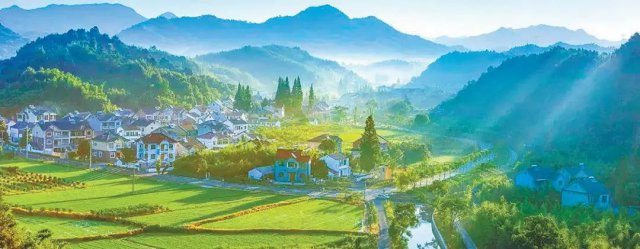

初夏时节,在肥城石横镇,鲜食玉米的翠绿、光伏板的银光、艾草田的清香交织成一幅生机勃勃的乡村振兴图景。这个曾以煤炭开采闻名的工业重镇,如今正以工业化思维重塑农业发展格局,通过南部、中部、北部三大片区协同联动,蹚出一条“生态治理+产业振兴”的富民强村之路。

在石横镇南部平原区泉胜村的鲜食玉米种植基地里,村党支部书记孙元荣正蹲在地头查看玉米苗长势。“现在我们采用新的种植模式,一年能有三季的收成,收入比以前提高了不少。而且镇里还帮我们拓宽销路,现在我们的玉米根本不愁卖,年销售额预计能突破280万元。”孙元荣说。

泉胜村种植鲜食玉米已经是第三个年头,2022年,孙元荣通过市场调研,发现鲜食玉米相较于传统玉米,营养丰富,种植周期短,在价格和市场方面具有明显优势。今年开春,农技员又送来新点子,鲜食玉米错时种植,充分发挥拱棚保温、农膜保墒的作用,塑料大棚能让玉米提前一个月下种。

在泉胜村科技小院墙上挂着的“玉米种植时间表”格外显眼,孙元荣掰着指头算账:“头茬大棚玉米种甜糯两个品种,六月中旬上市能卖高价;二茬7月种上,正好接茬卖。这么倒腾下来,一亩地能收5吨多。”这位种了半辈子地的老把式,如今带着乡亲们把黄土地“倒腾”出了新花样,通过“两季鲜食玉米+一季冬蔬菜”模式,亩均收益从3000元跃升至6000元,200多户村民搭上了“科技种田”的快车。

转过南部平原的玉米田,中部片区的天合光能光伏矩阵蔚为壮观。150兆瓦的光伏板下,3617亩现代化鱼塘碧波荡漾,肥美的“丘明湖鱼”跃出水面。“通过上光下渔、棚顶发电、棚内种植模式,这片120亩的塌陷地如今亩产值过万元。”南高余居党委书记廉德水指着连片的渔光互补项目介绍。

曾经因采煤塌陷而荒废的土地,通过“生态修复+产业植入”模式重焕生机,年发电1.8亿度的清洁能源与1.4万吨生态鱼共同书写着“黑金”变“绿金”的故事。昔日支离破碎的塌陷水域,如今形成循环养殖系统,年产总值突破1.2亿元。

走进羊肚菌种植基地,这片投资700万元改造的现代化农业园区,如今化身“菌中之王”的摇篮,年产值超百万元的羊肚菌通过冷链物流发往全国。羊肚菌产业的蓬勃发展不仅带动村集体年均增收18万元,还让周边80余户村民实现家门口就业。

为进一步延伸产业链,石横镇计划扩大种植规模,探索深加工技术,并通过“公司+合作社+农户”模式,引导更多村民参与产业发展。从“地下挖煤”到“地上种菌”,为乡村振兴注入强劲动能。

而在北部片区的中药材基地,正明山村知母种植基地里,村民们正在除草。“以前靠种地一年挣不了多少钱,现在跟着合作社种知母,今年便能有收入,根据合作社分红机制,收入比原来翻了两番,日子越来越有奔头了。”村民张道广说。

这片向阳山坡地因光照充足、排水良好,成为知母、黄芪等优质中草药生长的天然温床。合作社采取“企业+农户”模式,统一供苗、技术指导、保底收购,让150亩坡地产值提升15倍,32户村民变身“药农”。

“我们利用山区的优势,发展中草药种植,带动了村民增收致富。现在村里的集体经济也越来越好了,村民的生活也有了很大改善。”石横镇赵庄社区党总支书记赵帅说。

站在丘明湖畔望去,连片鱼塘碧波荡漾,光伏板与菌棚交相辉映,知母、艾草随风翻起绿浪。在石横镇的乡村振兴版图上,每个数字都闪耀着富民光芒,鲜食玉米带动200户年均增收2万元,光伏渔业创造200个稳定岗位,羊肚菌产业让村集体年均增收18万元,中药材种植使户均增收破万元……

“通过南部建链、中部赋能、北部育新的差异化发展,石横镇三大片区形成了‘特色农业+绿色工业+康养保健’的产业闭环,目前,4个跨村联建项目正在推进,180万元扶持资金将打通片区资源壁垒,从‘单打独斗’变成‘握指成拳’,让更多群众共享发展成果。”石横镇副镇长赵亮说。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 地方频道

| 地方频道