日前,自然资源部发布数据,2025年一季度,全国林草产业产值达1.69万亿元,同比增长8.95%。生态旅游成为林草产业亮点之一;而在刚刚过去的“五一”假期,以森林、生态为主题的乡村旅游更是迎来爆发式增长。

在山东,生态旅游持续展现“绿色”吸引力,依托32个国家级生态文明建设示范区,山东的绿水青山对文旅带动力不断放大,成为吸引游客的流量密码。

林业“三产”产值增长15.72%

自然资源部发布的数据显示,2025年一季度,全国林草产业第一、二、三产业产值分别为0.46万亿元、0.76万亿元和0.47万亿元,同比增长9.14%、5.02%和15.72%。

显然,林草产业“三产”15.72%的增长率,是最大的亮点;而这也与森林旅游、生态旅游的火爆密不可分。

国家林业和草原局与文化和旅游部于去年9月联合推出14条特色生态旅游线路,为公众旅游出行提供了多样的选择。线路串联起全国130余处具有代表性的生态旅游目的地,满足了公众日益增长的户外游憩需求,更通过优质的生态旅游产品,让游客深度体验自然之美。

而到了“五一”假期,旅游市场热度持续攀升,全国国内出游3.14亿人次,同比增长6.4%;国内游客出游总花费1802.69亿元,同比增长8.0%。而各地森林公园、风景名胜区等自然保护地,更成为城市旅游推广的核心和亮点。

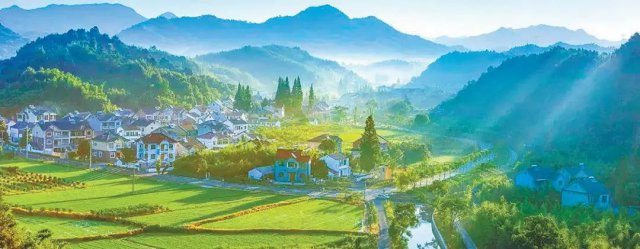

近年来,乡村旅游呈现出蓬勃活力,在提高城乡居民生活质量、促进农民增收等方面发挥着越来越重要的作用。乡村旅游作为生态旅游的延伸,已经融入生态旅游的诸多新项目、新业态。

“亲近自然、放松身心是乡村旅游游客的共鸣。”北京林业大学国家公园研究中心教授张玉钧认为,城市居民乡村旅游的本质是主动选择生活方式的改变。在乡村慢生活的模式中,可以沉浸在自然四季诗意一般的乡村世界。

目前,我国共建立国家级风景名胜区244处、国家级森林公园904处、国家级湿地公园903个、国家级沙漠(石漠)公园128个、国家级草原公园试点39个,是主要生态旅游地。作为生态保护与旅游发展的重要载体,为游客提供了丰富多样的生态体验空间。

此外,乡村+康养、体育、教育等纷纷试水融合发展。依托自然环境优势,一些森林乡村发展养老、保健、康养产业,一些乡村建设有氧健康步道、绿道、景观道,吸引徒步、露营等户外爱好者聚集。

山东:“绿色”成为旅游主色调

近年来,山东立足文旅资源优势,推动生态旅游可持续发展,从黄海之滨到泰山之巅,从孔孟故里到黄河湿地,整个山东的文旅产业呈现出“绿色”的主基调。

山东生态旅游的发展动力之所以强劲,首先得益于提前布局。早在2023年底,山东就公布了20家山东省生态旅游区,其中不乏济南市南部山区九如山瀑布群旅游区、青岛西海岸新区藏马山旅游区、东营市河口区孤岛槐树林旅游区等知名景区。

春节前夕,壮观的“鸟浪”出现在东营市黄河入海口上空,吸引了全国各地的观鸟爱好者。“观鸟热”拉动餐饮、住宿、交通等消费:2024年,东营全市游客接待量与旅游总收入创下新高,文化、体育和娱乐业增加值增速达14.7%。

无独有偶,菏泽市巨野县核桃园镇曾经有一片采石矿坑,经过数年修复,1.8万亩废弃矿坑、坡地渐渐恢复了良好生态,现在这里碧绿的水库宛如明镜,岸边淡紫色的泡桐花开得正旺,经过生态修复的废弃矿山,成为生态旅游好去处。

除了上述山东省生态旅游区,目前山东还建成国家级生态文明建设示范区32个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地11个,数量均居全国前列。

有了坚实的基础,今年“五一”假期,山东森林旅游、生态旅游、乡村旅游厚积薄发。以青岛为例,全市10个市级乡村振兴片区打造精品运营线路24条,统筹赏花、采摘、研学等特色活动73场。“五一”假期,片区共接待游客58.05万人次、同比增长46.52%,实现营收5796万元、同比增长54.56%,成为国内旅游的一匹“黑马”。

与此同时,发展森林旅游、生态旅游、乡村旅游也成为农业变强、农村变美、农民变富的重要支点,而山东的森林和乡村不仅成为广大游客一解乡愁的“栖息地”,更是农村农民富裕的“聚宝盆”。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 地方频道

| 地方频道